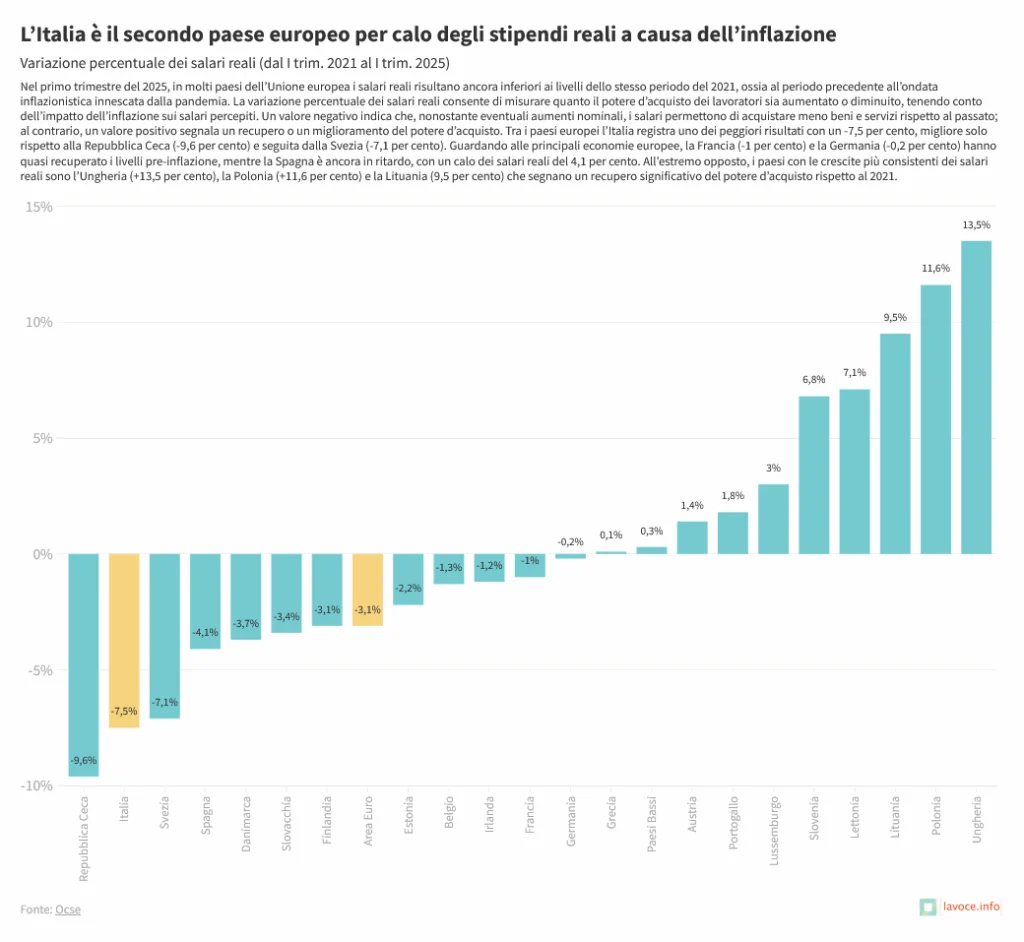

Dal 2021 a oggi, i salari reali in Italia sono scesi del 7,1%. Lo conferma l’ultimo rapporto sulle Prospettive occupazionali 2025 dell’OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD). Mentre le retribuzioni restano al palo, i margini aziendali aumentano e, di conseguenza, alimentano uno squilibrio redistributivo che compromette domanda interna, coesione sociale e attrattività del lavoro. Per fare un’analisi delle cause e delle possibili soluzioni del calo dei salari reali, Partitaiva.it ha intervistato Marco Ferraresi, professore di diritto del lavoro all’Università degli Studi di Pavia e presidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso lo stesso ateneo e Marco Magnani, docente di economia presso l’Università degli Studi di Parma.

Indice

- Salari reali in calo: il nodo dei rinnovi contrattuali

- L’inflazione e la redistribuzione sbilanciata

- Il calo del potere contrattuale: cause e conseguenze

- Calo salari reali, il salario minimo è una soluzione?

- La riforma possibile: contrattazione erga omnes e partecipazione

- Calo salari reali: “Fiscalità via maestra d’intervento”

Salari reali in calo: il nodo dei rinnovi contrattuali

La retribuzione nominale è cresciuta, ma non abbastanza da compensare l’impennata inflazionistica che si è verificata nel biennio post-pandemico e durante la crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina. “A partire dal 2024 vi è stata una inversione di tendenza, con una progressione della dinamica salariale superiore al dato dell’inflazione – spiega Marco Ferraresi -. Tuttavia, si tratta di aumenti non uniformi tra i settori: più elevati in quello edile, più contenuti nell’agricoltura”.

La contrattazione bloccata: un freno al recupero salariale

Alla base della mancata tenuta dei salari vi è, secondo il professore, “un ostacolo strutturale rappresentato dai ritardi nei rinnovi contrattuali. Avvengono ogni tre anni, sempre che siano tempestivi e perlopiù non lo sono”. Questa lentezza incide soprattutto nei settori a maggiore intensità industriale. “Ad oggi, una quota significativa di lavoratori, soprattutto nel settore metalmeccanico, è ancora in attesa del rinnovo – aggiunge -. Nel pubblico impiego, il ritardo è ormai cronico, sebbene la legge di Bilancio 2025 abbia stanziato risorse per i rinnovi fino al 2030”. Il ritardo nella definizione dei contratti comporta che i salari rimangano fermi, mentre i prezzi continuano a salire.

L’inflazione e la redistribuzione sbilanciata

Dal punto di vista macroeconomico, lo schema è chiaro: l’inflazione ha colpito duramente i salari reali, mentre le imprese, in molti settori, hanno visto crescere i margini. “Il primo evento è la ripresa dell’attività economica dopo il lockdown. In questo contesto il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento lungo le filiere produttive è stato compromesso dall’emergere di temporanei colli di bottiglia che hanno portato ad eccessi di domanda e a rialzi dei prezzi – spiega Marco Magnani -. Poi è arrivata la guerra in Ucraina, che ha avuto ripercussioni enormi sul prezzo delle materie prime energetiche, per effetto dell’interruzione delle forniture provenienti dalla Russia. Questa circostanza ha avuto un impatto specialmente rilevante sul sistema produttivo europeo che, nel corso del tempo, ha aumentato la sua dipendenza da questi approvvigionamenti. Dal momento che le materie prime energetiche rappresentano una delle principali componenti di costo per le imprese, i rincari si sono poi trasferiti a tutti i settori economici. Infine, l’importanza dell’Ucraina per la produzione di derrate agricole ha ulteriormente peggiorato la situazione, causando in particolare, un incremento dei prezzi dei beni alimentari”.

Nel frattempo, molte imprese sono riuscite a trasferire i costi crescenti sui prezzi finali. Quando il mercato dell’energia si è normalizzato, “i prezzi di vendita sono rimasti alti, permettendo alle aziende di ampliare i margini”, aggiunge l’esperto. In altre parole, l’inflazione ha agito da leva redistributiva, spostando risorse dal lavoro ai profitti.

Il calo del potere contrattuale: cause e conseguenze

Il ritardo salariale non è solo un effetto dell’inflazione, ma anche del progressivo indebolimento delle forze sociali. “Non si può escludere – spiega l’economista – che in sede di negoziazione collettiva pesi una perdita di potere contrattuale delle organizzazioni sindacali, forse correlata al calo degli iscritti”. La situazione è più difficile in un contesto frammentato, fatto di lavori non standard, partite IVA e prestazioni da remoto.

L’esperto mette in luce i fattori che hanno contribuito alla riduzione del potere di contrattazione dei lavoratori. “Sul lato della legislazione, il Jobs Act ha agito in questa direzione – sottolinea -. La riduzione della partecipazione ai sindacati inoltre ha reso più difficile la composizione e la mediazione delle istanze che provengono dal mondo del lavoro, riducendo la capacità di coagulare un ampio consenso da giocare sul tavolo delle trattative. La frammentazione dell’offerta di lavoro lungo diverse linee, che vanno dalle differenze tra lavoro dipendente tutelato e lavoro precario ed intermittente, tra lavoro autoctono e lavoro immigrato, tra diversi territori (il persistente squilibrio Nord-Sud) e tra diversi settori (in particolare le differenze che emergono tra il settore dei servizi e la manifattura), ha ulteriormente esacerbato il problema. Va considerato, inoltre, come la crescita dell’occupazione, conseguente al calo del costo reale del lavoro, abbia ridotto le spinte verso maggiori rivendicazioni salariali, agendo come una compensazione per la diminuzione dei salari”.

L’intervento pubblico per il recupero

Per il professore, in questo contesto i margini di un intervento pubblico sarebbero risicati. “La politica non può vedere con troppo sfavore questa dinamica del mercato del lavoro che oltre a produrre, come già detto, una crescita del numero degli occupati, determina anche un recupero della competitività dell’economia italiana, soprattutto rispetto alla zona Euro – continua -. In Paesi come la Germania, la Spagna e la Francia, il recupero dei salari reali, infatti, è stato più rapido rispetto all’Italia, così come l’incremento dei costi per le imprese”.

A ciò si somma la resistenza delle imprese a investire in retribuzioni più alte, anche per timore di perdere competitività. “Gli skill shortages (ovvero il divario esistente tra le professionalità richieste dalle imprese e quelle disponibili nel mercato del lavoro), possono costituire una remora, per le aziende, a investire in salari, ritenendolo poco remunerativo e, anzi, rischioso in termini di competitività”, aggiunge ancora il professore Ferraresi.

Calo salari reali, il salario minimo è una soluzione?

Nel dibattito sulle risposte alla crisi salariale, la proposta del salario minimo legale divide. Ferraresi non ha dubbi: “Continuo a ritenere sbagliato, e anzi controproducente, il ricorso al salario minimo legale”, afferma. I rischi, secondo il docente, sarebbero due: quello di incentivare l’abbandono del contratto collettivo da parte degli imprenditori, per poter applicare un salario legale inferiore a quello pattizio; di appiattire le scale retributive a scapito delle qualifiche superiori. “Una retribuzione legalmente imposta è anche territorialmente indifferenziata, a fronte di un costo della vita diverso tra aree territoriali e tra aree metropolitane e provinciali. In sintesi, il salario minimo legale è uno strumento iniquo e distorsivo”, aggiunge.

Invece, l’esperto Magnani, pur non esprimendosi direttamente sulla misura, suggerisce che il dibattito possa diventare una leva per riequilibrare i rapporti di forza nel mercato del lavoro: “Occorre introdurre procedure di contrattazione collettiva più rapide e rafforzare il potere negoziale dei lavoratori”, precisa.

La riforma possibile: contrattazione erga omnes e partecipazione

Per Marco Ferraresi, la riforma strutturale passa per l’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione, “che prefigura un sistema di contrattazione collettiva con efficacia erga omnes”. Una soluzione che estenderebbe i contratti collettivi a tutti i lavoratori, assicurando standard retributivi minimi e qualità dei soggetti negoziali. Nel breve periodo, però, “una riforma così ambiziosa non è percorribile per la mancanza del necessario consenso politico e sindacale”. In alternativa, Ferraresi auspica un nuovo accordo interconfederale che valorizzi la contrattazione di secondo livello e il legame tra salario e risultati. In quest’ottica, spiccano alcune novità legislative. La legge 144/2025 delega il governo a garantire retribuzioni minime fissate dai principali contratti collettivi. La legge 76/2025, invece, introduce un quadro per la partecipazione dei lavoratori agli utili e all’azionariato, attuando l’articolo 46 della Costituzione.

Calo salari reali: “Fiscalità via maestra d’intervento”

“Il sistema fiscale è lo strumento principale per intervenire. Alcuni sforzi sono stati fatti, come dimostrano i dati INPS: nelle fasce meno abbienti si è registrato un recupero più consistente del potere d’acquisto, grazie alle agevolazioni fiscali rivolte ai redditi più bassi – sottolinea l’economista Magnani -. Tuttavia, se allarghiamo lo sguardo, emerge come la dinamica delle retribuzioni nette sia stata particolarmente sfavorevole per la classe media. I redditi più alti sono stati erosi meno dall’inflazione, anche perché i lavoratori con maggiore potere contrattuale hanno potuto negoziare aumenti salariali. Ne deriva uno schiacciamento della fascia centrale della distribuzione delle retribuzioni nette, con conseguente polarizzazione”.

Ma l’impatto è anche politico: “Il calo dei redditi, unito all’incertezza economica, favorisce la polarizzazione e alimenta il populismo”. Le due maggiori sfide, per l’economista, sono “isolare la politica dalle spinte populiste e rafforzare la funzione di mediazione dei sindacati”.

Cristina Siciliano

Giornalista e scrittrice